新規開拓営業を行うAO学部の統括をしている長谷さんに、アピリッツで働き続ける理由、アピリッツで歩めるキャリア、そして今後のWebセグメントについて、お話をお伺いしてきました!(2025年8月取材)/Directed by 長谷

次の挑戦へ繋げる。進化するニュースを増やしていくことが自分の役目。

ーー前回取材させていただいたのが5年前。当時はロードバイクやエンタメ料理が趣味とのことでしたが、趣味もしくはお休みの日の過ごし方に変化はありましたか??

あれから5年たちまして、その間で子供が大きくなったのでその影響はありますね。スポーツ系の幼稚園なこともあり、運動会はまさかの1人300mリレー(笑)、田植え体験で泥だらけ、GoProでの撮影係だったのですが、泥団子の集中砲火でした。体力がいる環境なので、カラダは資本ということで子供に負けないように最近は朝からジムでコソ練してます。体づくりは、案外効果もありまして、安定心拍数(平常時のストレス値みたいなもの)が下がったり、睡眠の質が良くなったりと良いことづくめですね!

ーー長谷さんらしいです!笑 ほっこりするエピソードもありがとうございます^^ 長谷さんは2008年入社の新卒とのことですが、今もアピリッツで働き続ける理由は何でしょうか?

そうですね、いつのまに入社してから18年も経ちましたね…。なぜいるか、ですよね、うまく言えないですが、この会社自体が成長していると実感しているからですかね。入社時はまだ100人未満で、いまはグループ含め800名強と、会社として目指すこと、守らなければならないことが大きく変わってきましたし、楽しい事だけではなく苦しい時期も沢山ありました。だからこそですかね、自分たちで作り上げていくやりがいや、一緒に乗り越えた喜びがあることが刺激となり、長くいるのだと思います。

前例を“回す”より“更新する”会社といった側面が強いと言うんですかね。やらされ仕事ではなく、自分で統制が効く環境で「やってる実感・貢献実感・影響実感」を毎週積めるのが良いですよね。なので、失敗するときは自分で決めた分、しっかり反省できるのもセットです。

近年では、会社の成長も一段階引きあがったと自覚していて、それゆえに課題は多いのですが、ひとつずつ進んでいる実感はあります。

もちろん、上場企業としての責任、投資家の皆様への期待に応えることは大前提ですが、その上で成果と再現性にこだわり、“更新や進化する会社であり続けること”が、私にとっても会社にとっても継続していける共通ミッションなのだと考えてます。

ーー長谷さんが、業務内で「面白い」と思う瞬間はどのような時ですか?

会社としてtoC事業に強い、エンタメ系の仕事の実績が多いといった会社の色を前線で作り上げていくことですかね。

でも今は、ちょっと違うかも。それはそれで楽しいのですが、自分の行動で、後に続くメンバーの学びや成果につながっていくのを見ると、一瞬の成果よりも長めに嬉しいことが続きますよね。色々とリスクを負ったうえで得た「成功が後に続く道として、次のヒトの挑戦につながる」というのが、面白いのだと思います。

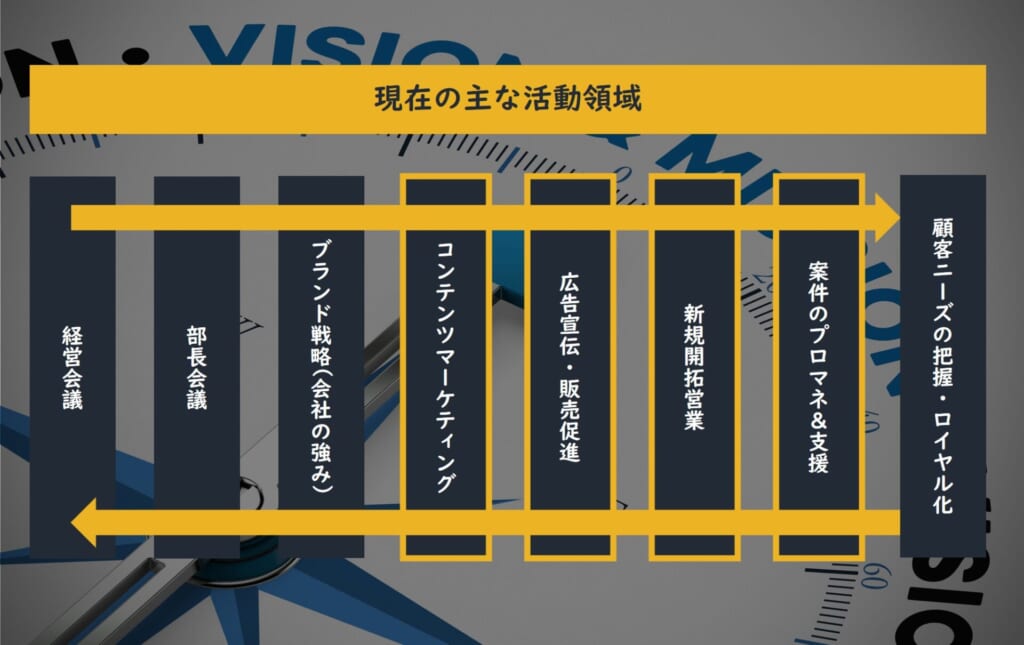

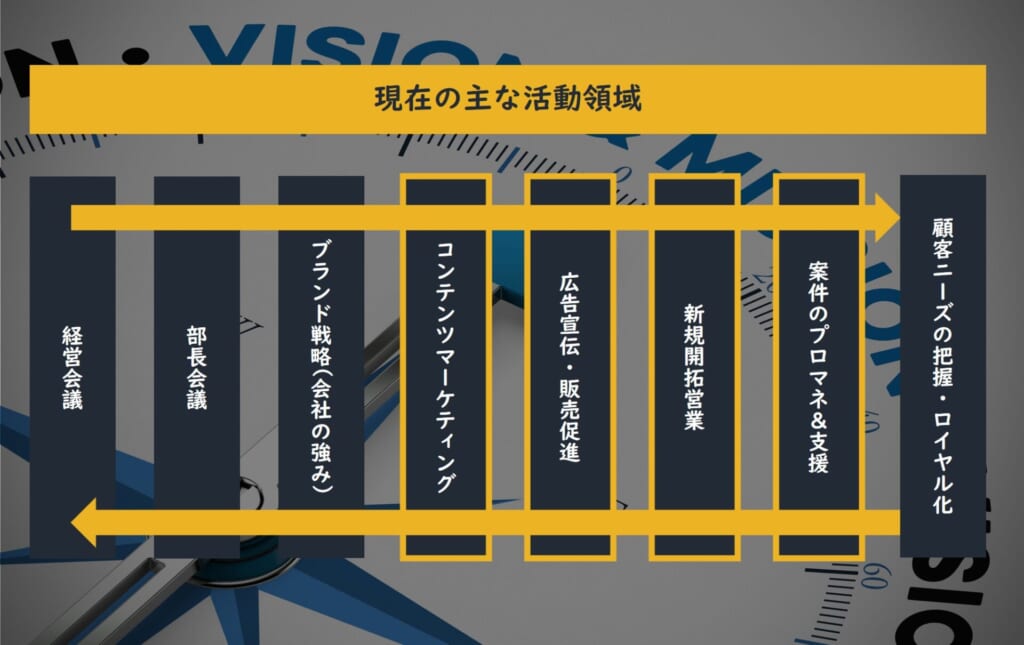

この5年で、2つの部署を一緒にやってきたメンバーに引き継ぐことができました。最初は自分がやってきたことの延長かもしれませんが、彼らの強みが反映されてくることを嬉しく思います。相変わらず、現場仕事は多いのですが、組織開発にも意見を出せる立場でもありますので、だからこそ経営と現場をつなぐ役割に面白さは感じています。ここ数年は、新規開拓営業の統括から、実際に営業からプロジェクトマネジメントまで携わることが増えました。その知見や経験を経営側に還元するといったボトムアップでの流れを作ることにやりがいを感じます。現在の活動領域を通じて、もう少し会社や従業員に還元できるような取り組みをセットで満たすことに、今は楽しさを感じています。

ーー「次のヒトの挑戦につながる」ということにも関連しますが、8/20に第2回WBCCで講師を務められましたよね!改めて今回のテーマ「PMナビゲーター~動いてこそ意味があるー社内全員がミニPM~」を選ばれた背景を教えてください。

背景として、自分たちの会社のステージが上がることで、取り組む案件の性質も変わりつつあるのが、現場リーダーとして見えてきました。今までのやり方だけでは足りないと。もともとの強みは活かしながらもアップデートは必要だなと思ったからですね。そんな中、会社のノウハウを全社的に共有していこうといった全社活動のWBCカレッジの話が合ったのに乗っかりました。PMナビゲーター、つまり当社のメンバー向けの案件が大型・高難度化する中で、もう少し体系的に現状を把握して、対応していける処方箋を出したかったんですよね。

それと、お互いに知らないからこその課題も多く、「PMを一人で全部やる苦しさや、メンバーが自分は何を手伝えるんだろうという関係性」を卒業させたかった。個人技に依存せず、全員で霧を晴らす組織にアップグレードしていきたかったというのが想いです。

ーー長谷さん自身、アピリッツで様々なキャリアを歩まれてきたと思いますが、アピリッツのWebコンサルタントはどのようなキャリアを歩めますか?

いまのIT市場は、運用のプロダクト化・ツール化や各社の内製化が一気に進み、AIで単純作業が置き換わる流れが強まっています。こうした前提で求められるのは、①複雑な業務をほどいて本質をつかむ、②それを業務要件・デザイン・マーケ・開発へと翻訳する、③ツールやAIを使いこなす、この3つを兼ね備えた人材だと強く感じています。

その中で、弊社のWebコンサルタントは少しユニークです。マーケや運用に留まらず、デザイン制作、開発の上流工程、各種プロダクトの活用設計、さらには大企業のアカウントマネジメントまで担います。億円規模の開発で、事業要件 → 開発ブロック化 → 進行管理まで主導するチャンスもあります。

もう一つの特徴は、隣接職種から学べる機会の多さ。HCD・AI・UX・デジタルマーケ・オフショア開発・オンラインゲーム・ファンコミュニティまで部署が揃い、コンサル×開発×運用を横断する“実戦の場”がある。だから「机上の空論」で終わりません。

自分の体感としても、職種を越えて意見を出し合える空気が根付いています。専門性を持ちながら、より良いプロダクト/サービスのために壁を越えて議論する。結果として、コンサル・エンジニア・デザイナー・営業が自然に補完し合うマインドが育つ。AIの進化で上流工程の重要性が増すこれからも、腰を据えて良いキャリアを積める土台がある——そんな環境です。

失敗の打席に立った先に成長がある。学びの遭遇率が多い会社へ。

ーー今から直近5年を振り返って、AIとの共存やお客様への提案の仕方など、長谷さんが思う今後も変化が必要なことは何でしょうか?

市場の変化や会社のステージを考えると、やっぱり成長し続けることが大事だなと思います。今ではグループ全体で800人規模になっていて、案件も大きくなってきました。システム開発やデザイン、マーケティングにしても、お客様の業務をしっかり理解しながら進めないといけない案件が増えていて、難易度は確実に上がっています。

それに最近はAIを使った要望も多くなってきて、これまで人がやっていた仕事がシステムに置き換わっていく流れも強まっていますよね。そういう変化に合わせて、自分自身もそうですし、チームの仕事の仕方もブラッシュアップしていかないと、プロとして通用しなくなっていくんだなと実感しています。

この5年間を振り返ると、成長につながったのは、これまで携わったことのない規模の案件に営業やプロジェクトマネージャーとして挑戦してきた経験だと感じます。その過程で、失敗を次につなげられるように仕組み化する姿勢や柔軟さが、これまで以上に求められてきました。だからこそ、失敗を恐れて挑戦の場に立たなければ、先の変化に対応できなくなるのではないかと考えてます。

ーー長谷さんは、新卒や中途の面接にも参加されていますが、今まで見ているポイントは変わりましたか?

何を求めて転職・就職活動をしているのかという観点もそうですが、今までやってきた自分の力や自分の仕事の失敗を糧に、次にどう繋げていくかということを話せる人の方が、一緒に仕事ができるなと感じます。不確実なことが多い世の中で、「一緒に失敗しながら成果を出して楽しめるような」、そういう前向きなことを考えられる人を、面接の中で求めています。

ーーだからこそ面接では深掘りの質問が多いのでしょうか。

そうですね。お互いに入社してから違ったねっていうのは、求職者の方からしても良くないですし、我々も仕事のチャンスを渡すというのは有限なので、もともとそこが合わなかった者同士にコストが発生してしまうのは、お互いの人生にとってもマイナスですよね。面接の中でそこをしっかり見極めていきたいです。少しでもお話の時間を頂けたのであれば、その方が我々の会社でどのように活躍できるのかを面接時間中、一生懸命考えてます。お互いマッチングしないことも多いのですが、「短時間でここまで深堀して頂き、自分の方向性がよくわかりました。」など前向きな話も頂くこともあります。

ーー長谷さんが今注目しているテーマはありますか?

面白いなと思っているのは、スクラム開発×AI開発です。世の中では、レガシーコードを持つ古いシステムのアップグレードやドキュメント化をAIが担うといった話はよく耳にしますし、弊社でもテストコードや提案書・計画書や一部見積にAIが担うことが、当たり前になってきていると、日々実感しています。

その中で、社内のSaaSプロダクト開発チームでは、「人間からの要件」の質がボトルネックになり、AIへの指示が滞ることでスピードが出し切れない!というシーンもありました。これが今後当たり前になってくるのであれば、今度は開発体制も大きく変わることが想像できてまして、AIありきで、スクラムマスターのような、プロダクトオーナーと話して重要な機能を決めたり、ブリッジエンジニアのように要件を整理して、オフショア開発&AIのハイブリッド開発したりするケースに注目してます。要件を詰めて、伝達する力が求められるなと。

ーー今後、Webセグメント/会社全体をどう成長させますか?

まず、大前提としては、売上や利益、人的資本の観点でデジタル人材を豊富にしていくことです。一方で、沢山の職種が同じ会社・同じプロジェクトで働く環境ですので、その「コミュニティの質」や、「成功と失敗の打席に立てるような学びの遭遇確率」を上げていけるような会社にしていきたいですね。

冒頭で話した、案件の複雑化の読み解きやその伝達は、今後のスクラム開発×AI開発にも活きてくると思いますし、今までの失敗や学び、それを乗り越えていくマインドは、今のステージに来たからこそ発現しているもので、この成長環境は大事にしていきたい。そして、AIといった新しい潮流がある今だからこそ、失敗を恐れずに、行動をしていきたいですね。

ーー長谷さんありがとうございました!長谷さんの過去のインタビュー記事もぜひご覧ください!

の可能性とは-1-218x150.png)

の可能性とは-1-100x70.png)